试玩3000送彩金(4)

现在,刘瑞江和他的同事们只需要现场拍照,并测量病害尺寸即可,后台算法就能实时识别并作出相关反馈,只需要花费原来三分之一的时间,而且原来人看不见的地方,比如悬索桥顶部、桥底部,也可以通过无人机拍摄,再交给人工智能这位“员工”处理。

刘瑞江觉得自己工作最大的变化是,他跑现场的时候,终于有空闲好好看看故乡宁波的山水了。

“AI 为生物多样性研究与保护提供新的选择”

对于刘瑞江来说,看看山水目前还是一种奢望,但是对于林聪田来说,山水,是他再熟悉不过的工作环境。

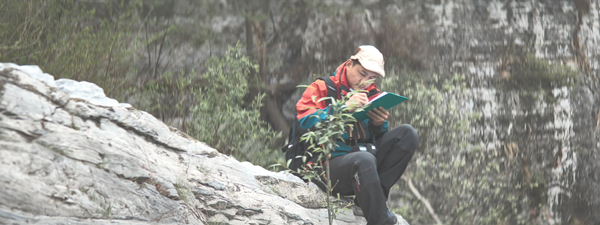

林聪田博士就职于中国科学院动物研究所,不久前,他开发出了一个名为“生物记”的平台,这是通过百度EasyDL训练野生动物(如中国鸟类等)模型,有效解决了生物分类学研究、生物科学普及中快速鉴定识别物种难题的平台,可支持科学考察与科学普及活动,网站平台目前已经上线服务,即将推出生物记APP。

“生物记将为中国科学院A类先导专项"地球大数据科学工程"积累更丰富的生物物种数据,也将为野外博物教育提供强有力的科学支持。”林聪田介绍,在最新版本的生物记中,物种智能识别工具可与分类专家的专业知识相结合,帮助分类专家及野外观测人员大大提高物种识别的效率和可靠性。目前训练后的鸟类识别模型能够识别1000多种常见中国鸟类,Top3准确率达到92%,蝴蝶物种模型能够识别12个科级类别的蝴蝶。

生物科学是如何与AI结缘的?实际上,林聪田的研究方向是生物多样性信息学,是计算机与生物学的交叉学科,于是他自然而然地把目光集中在如何用信息学的方式解决和研究生物多样性的问题。此前,林聪田也用过比较主流支持向量机、神经网络等模型,但深度学习的到来让他眼前一亮。

生物多样性野外调查是一件枯燥的事,观测员到某一个研究区域,会沿着一定的样线进行边观察边记录样点所观测到的信息,包括观测时间、位置、生境、物种类别、数量、行为等等。

|

近年来,搞生物分类的研究人员在不断减少,甚至一些学校已经放弃了相关专业招生。分类的专业人员越来越少,但是公众想了解自然,了解生物的愿望却越来越强。随着人民生活水平的不断提高,越来越多人的愿意去野外看看,想了解这些生物知识。这就产生了一个矛盾——专业人员太少,没有办法给公众提供丰富充足的知识。

而林聪田想做的,就是在二者中间搭一座桥。“我们希望做一个平台,把人工智能、专业人员和公众整合到一起,科学研究来支持公众科学,公众科学又反哺科学研究。通过AI形成一个良性循环。”

“比如我拿一个手机,看到了就拍到,拍到就留下一条记录。因为大众是百万量级,只要每人提供一张照片,每人提供一个位置信息,那么这个生物记录的信息成百倍地增长。”林聪田说,国外的公众科学很发达,现在单单鸟类的记录通过公众科学,就能达到几亿条。“中国你知道多少条?现在估计只在百万级别。”

从2017年开始,林聪田就不断尝试用AI训练动物识别模型。经过不断地累积上传,现在已经突破一千种鸟类了,中国鸟类的总数在1300-1400种左右。

并且,通过版本的快速迭代,现在借助EasyDL的定制化训练,生物记平台的鸟类识别准确率有很大提高,在保证物种覆盖度的同时,TOP3的识别准确度在92%以上,TOP5的准确率接近95%。

在林聪田眼里,AI就是搭建专家跟公众之间的桥梁。“专家不能天天跟着公众跑,但是AI在吸取专家的知识以后,可以传播给公众。那些比较普通的工作,就由AI来做。公众可以为AI提供图像数据、记录数据,同时获取生物知识。而公众反馈给AI的数据,可以进一步训练,增强AI的能量。”

林聪田花费了2年多的时间,终于让生物记成为了专家与公众之间的“调解员”。这两年,他带着团队收集整理野外鸟类生态图片40万幅,经过分类学专家标注筛选,最终选出20万幅,覆盖1000多个中国鸟类物种。通过使用百度EasyDL定制化图像识别进行训练,先后进行雀形目鸟类模型、非雀形目鸟类模型到1000多种鸟类模型训练,并进行逐步优化。

随机看看NEW ARTICLE

热门文章HOT ARTICLE

|